Wissenschaftsfestival "SchlauRaum": Krankheitssimulationen und Marktdesign für Organspenden

Das Wissenschaftsfestival „SchlauRaum“ hat Münster Anfang Juli in einen lebendigen Campus verwandelt. Unter dem Motto „Wieso? Weshalb? Gesund?“ rückte die Großveranstaltung das Thema Gesundheit in den Fokus – organisiert von der Universität Münster, der FH Münster, dem Universitätsklinikum Münster (UKM) und Münster Marketing.

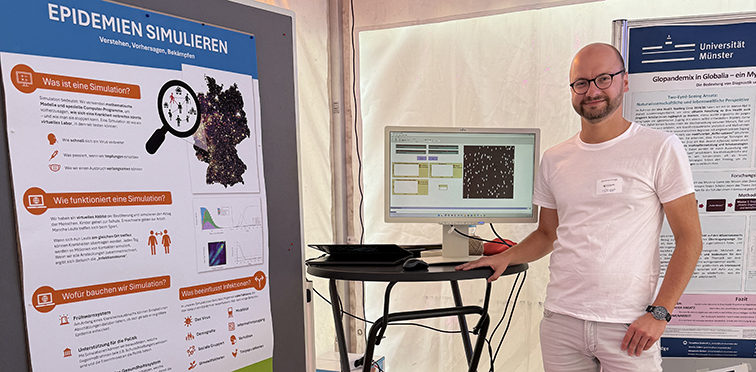

Auch die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät war dabei: Am Eröffnungswochenende zeigte Johannes Ponge, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Logistik, im Pavillon zum Thema „One Health – die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt“ Interessierten, wie Simulationen dabei helfen können, Krankheitsausbrüche zu verstehen, vorherzusagen und zu bekämpfen. In der Simulation wird in einem virtuellen Abbild der deutschen Bevölkerung getestet, welche Interventionen (z.B. Social-Distancing oder Impfungen) dabei helfen können, die Ausbreitung zu verlangsamen.

Johannes Ponge im "One Health"-Pavillon

Prof. Dr. Vitali Gretschko, Inhaber des Lehrstuhls für Nachhaltiges Marktdesign, hielt im voll besetzten Open-Air-Hörsaal einen Vortrag zur Fragestellung "Würden Sie Ihre Niere bei eBay versteigern?". Darin zeigte er, wie sich Marktdesign gezielt einsetzen lässt, um gesellschaftliche Herausforderungen im Gesundheitswesen zu lösen. Für alle, die nicht dabei sein konnten, sind hier die wesentlichen Erkenntnisse seines Vortrags zusammengefasst: In Deutschland und weltweit ist die Zahl der verfügbaren Spenderorgane erschreckend gering. Viele Patientinnen und Patienten warten jahrelang auf eine lebensrettende Nierentransplantation. Eine scheinbar naheliegende Lösung: Bezahlen wir doch einfach für Nieren! Im Iran zum Beispiel funktioniert dieses Modell – dort gibt es keine Wartelisten mehr. Doch solche Märkte stoßen in den meisten Ländern auf heftige ethische Bedenken. Der Verkauf von Körperteilen widerspricht dem Prinzip der Menschenwürde und öffnet Tür und Tor für Ausbeutung. Aber gibt es vielleicht einen anderen Weg? Um das zu beurteilen, müssen wir das eigentliche Problem besser verstehen. Oft gibt es durchaus Menschen, die bereit wären, eine Niere zu spenden – zum Beispiel an ihre Partnerin, ihren Vater oder ein Kind. Doch medizinische Inkompatibilität macht diese Spende unmöglich. Hier setzt die Idee der Überkreuzspende an: Zwei Paare, bei denen der jeweilige Spender seiner Bezugsperson nicht direkt helfen kann, tauschen ihre Rollen – und retten sich gegenseitig das Leben. Noch besser funktioniert das in Form sogenannter Spendenketten. Dabei startet ein altruistischer Spender eine Kette: Er spendet eine Niere an eine ihm unbekannte Person, deren Angehöriger wiederum an die nächste Person spendet – und so weiter. Jeder bekommt eine Niere, aber niemand wird dafür bezahlt. Es entsteht ein funktionierender Tauschmarkt, ganz ohne Geld. Was ist nun mit den ethischen Bedenken? Im Gegensatz zu kommerziellen Organmärkten gibt es hier keinen finanziellen Anreiz, keine Ausbeutung, kein Geschäft mit der Not. Fast alle moralischen Einwände gegen bezahlte Organspenden greifen hier nicht. Diese Lösung kommt ohne Geld aus – aber mit großer Wirkung. Ist das bloß eine schöne Idee aus dem Elfenbeinturm? Keineswegs. In Ländern wie den USA, den Niederlanden oder Großbritannien ist dieses Modell längst Realität. Es rettet dort jedes Jahr Hunderte Leben.

Prof. Vitali Gretschko und Antenne Münster-Moderation Lena Zils

Das Team des "One Health"-Pavillons