Gernot Sieg äußert sich im Het Financieele Dagblad zur Situation der Bahn. Den Artikel findet man hier, leider hinter einer Bezahlschranke.

Hier der Teil mit den Kommentaren von Professor Sieg:

Gernot Sieg, spoorspecialist bij de Universiteit van Münster, zegt dat de Italiaanse belangstelling voor het langeafstandsnet ‘wellicht op het juiste moment komt’. Het railnet is weliswaar in slechte staat, schetst de hoogleraar. Maar als nieuwkomers diensten aanbieden op nu al gesaneerde trajecten, moeten ze met hun nieuwe materieel, voldoende personeel en goed management de vertragingsfactoren waar Deutsche Bahn nu mee te maken heeft, kunnen vermijden, aldus Sieg.

Hij wijst erop dat Deutsche Bahn bij het langeafstandsverkeer in 2024 een bezettingsgraad van 47% had. Dat moet met een slimmer ticket- en reserveringssysteem hoger zijn te krijgen, denkt hij. ‘Er kan plaats zijn voor Italo en Trenitalia als ze hoge kwaliteit en hoge snelheid bieden en op tijd rijden tussen de groeicentra in Duitsland, zonder door de politiek opgedrongen haltes’, meent hij.

Sieg ziet speelruimte bij DB Infrago om de prijzen te verlagen, mits het netbedrijf zich onafhankelijker opstelt van DB Fernverkehr – het DB-bedrijf voor langeafstandsritten. ‘In de toekomst kunnen de financiële condities voor het personenverkeer op die trajecten beter zijn dan nu.’

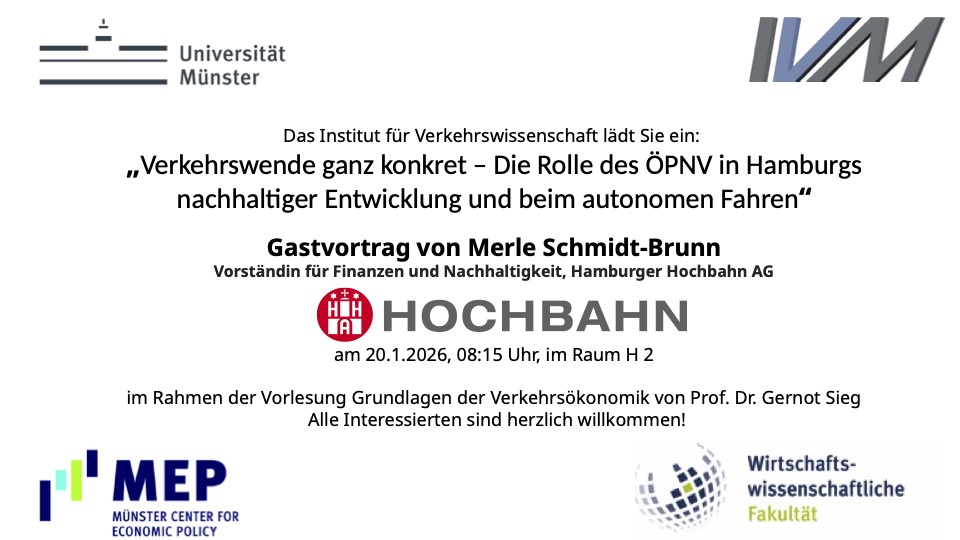

Wir bedanken uns herzlich bei Frau Merle Schmidt-Brunn (Vorständin der Hamburger Hochbahn AG, Ressort Finanzen und Nachhaltigkeit) für den Gastvortrag im Rahmen der Vorlesung "Grundlagen der Verkehrsökonomik" und die spannenden Einblicke in die Verkehrswende in Hamburg.

Wir bedanken uns herzlich bei Frau Merle Schmidt-Brunn (Vorständin der Hamburger Hochbahn AG, Ressort Finanzen und Nachhaltigkeit) für den Gastvortrag im Rahmen der Vorlesung "Grundlagen der Verkehrsökonomik" und die spannenden Einblicke in die Verkehrswende in Hamburg.